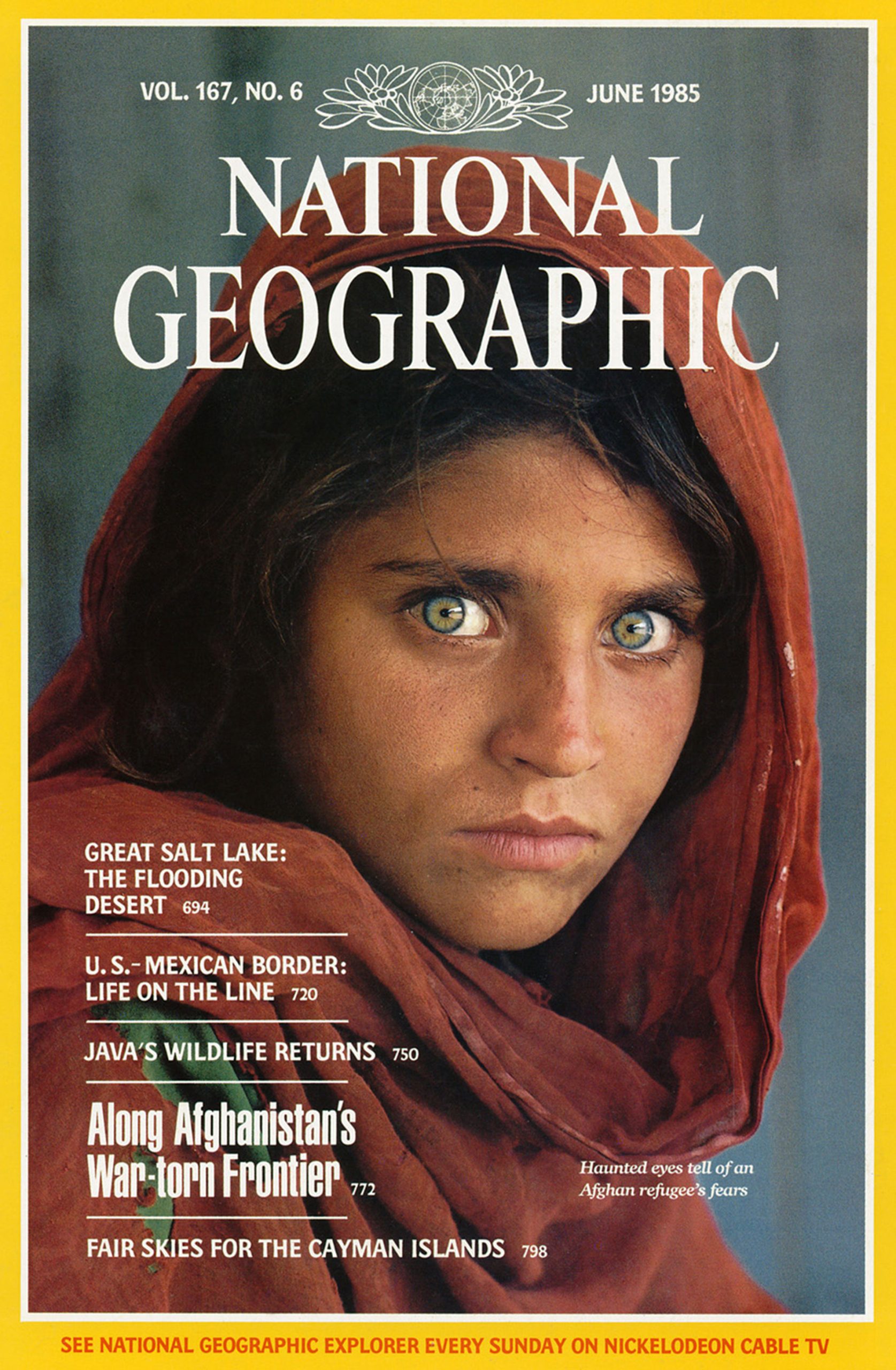

Hay fotografías que trascienden el instante en que fueron tomadas y se convierten en símbolos universales. Imágenes que, con solo ser mencionadas, evocan emociones, preguntas y recuerdos colectivos. “La niña afgana”, capturada por Steve McCurry en 1984, es sin duda una de esas fotografías. Su impacto ha sido tan profundo que, décadas después de su publicación en la portada de National Geographic, sigue fascinando tanto a profesionales de la imagen como a quienes simplemente buscan comprender el poder de la fotografía. Pero, ¿qué convierte a este retrato en una obra maestra? ¿Por qué, entre millones de imágenes, esta sigue siendo un referente? Hoy quiero invitarte a un análisis detallado, desgranando cada elemento que compone la magia de este icono visual.

Un encuentro en el exilio: contexto y azar

Para comprender la fuerza de “la niña afgana”, es imprescindible situarse en el contexto en el que fue tomada. Corría el año 1984 y Steve McCurry, ya conocido por su trabajo en zonas de conflicto, recorría el campo de refugiados de Nasir Bagh, en Pakistán. Eran tiempos convulsos: la invasión soviética en Afganistán había obligado a millones de personas a huir de sus hogares, y los campos de refugiados se habían convertido en escenarios de supervivencia, incertidumbre y esperanza.

El encuentro fue breve y, en cierto modo, fortuito. Sharbat nunca había sido fotografiada y, como muchos niños en su situación, mostraba una mezcla de curiosidad y recelo ante la cámara. McCurry, consciente de la importancia de la confianza en el retrato, optó por dejarla para el final, esperando que el ambiente se distendiera. Cuando finalmente Sharbat aceptó posar, el fotógrafo tuvo apenas unos minutos para capturar la imagen. Tras el disparo, la niña salió corriendo, dejando tras de sí una de las instantáneas más memorables del siglo XX.

El arte del encuadre: composición y proximidad

Uno de los elementos que distingue a “la niña afgana” es su composición. McCurry optó por un primer plano vertical, centrando el rostro de Sharbat y eliminando casi por completo cualquier referencia al entorno. Apenas se intuye el borde del pañuelo rojo que enmarca su cara y una pequeña porción de sus hombros. Esta decisión no es casual: al aislar a la protagonista del contexto, el fotógrafo nos obliga a enfrentarnos directamente a su mirada, sin distracciones ni intermediarios.

El encuadre cerrado genera una sensación de intimidad, de cercanía casi incómoda. La posición de los ojos, ligeramente por encima del eje central, aporta dinamismo y evita la rigidez que podría derivarse de una simetría excesiva. El fondo, desenfocado y neutro, contribuye a que toda la atención recaiga en el rostro de la niña. No hay elementos superfluos: todo está al servicio de la emoción y la narrativa.

La mirada de Sharbat es, sin duda, el epicentro de la imagen. Directa, penetrante, desafiante. No es la típica expresión de timidez infantil; hay en sus ojos una mezcla de miedo, dignidad y una madurez precoz que interpela al espectador. Es imposible no sentirse observado, incluso juzgado, por esa niña anónima que, sin palabras, transmite una historia de supervivencia y esperanza.

El lenguaje del color: armonía y contraste

Si la composición es la estructura de la imagen, el color es su piel. Steve McCurry es conocido por su dominio del color, y en “la niña afgana” esta habilidad alcanza su máxima expresión. El contraste entre el rojo terroso del pañuelo y el verde esmeralda de los ojos de Sharbat no solo es visualmente impactante, sino que añade una capa de significado a la fotografía.

En teoría del color, el rojo y el verde son complementarios, lo que significa que, cuando se colocan juntos, se potencian mutuamente. En esta imagen, el rojo simboliza la vida, la pasión, la energía, pero también el peligro y la violencia del entorno. El verde de los ojos, en cambio, sugiere esperanza, misterio y una cierta calma interior. La saturación de los colores, lograda gracias al uso de película analógica, aporta una textura cálida y realista, evitando los excesos del retoque digital.

El color, en este caso, no es un simple adorno estético. Es un lenguaje emocional que refuerza el mensaje de la fotografía. El contraste cromático dirige la atención hacia la mirada de Sharbat, pero también sugiere el conflicto entre la dureza del entorno y la resiliencia de la protagonista.

La narrativa visual: contar una historia en un solo gesto

Una de las virtudes de la fotografía documental es su capacidad para condensar historias complejas en una sola imagen. “La niña afgana” es un ejemplo paradigmático de esta virtud. En la expresión de Sharbat se condensan el miedo, la incertidumbre, la dignidad y la esperanza de millones de refugiados afganos. Es el retrato de una niña, sí, pero también de un pueblo, de una guerra, de una época.

La fuerza narrativa de la imagen reside en su ambigüedad. No hay contexto explícito: no vemos el campo de refugiados, ni las condiciones de vida, ni los rostros de otros niños. Todo está sugerido en la mirada de la protagonista. Cada espectador proyecta en ella sus propias preguntas y emociones. ¿Qué ha visto esa niña? ¿Qué futuro le espera? ¿Qué siente al ser observada por un desconocido?

La fotografía documental, en su mejor versión, no da respuestas, sino que invita a cuestionar. Nos obliga a mirar más allá de la superficie, a imaginar la historia que se esconde tras esos ojos verdes. Es un ejercicio de empatía y, al mismo tiempo, un recordatorio de nuestra responsabilidad como testigos.

El azar y la posteridad: de la portada al mito

La historia de cómo esta fotografía llegó a la portada de National Geographic es, en sí misma, una lección sobre el papel del azar en la construcción de los iconos visuales. La imagen de Sharbat Gula no fue la primera opción del editor gráfico de la revista. De hecho, existía otra fotografía, en la que la niña se cubría parte del rostro, que estuvo a punto de ser la elegida. Fue el director de la publicación quien, en el último momento, apostó por el retrato frontal y directo que hoy todos conocemos.

La publicación de la imagen en junio de 1985 multiplicó su impacto. La portada se convirtió en un símbolo de la tragedia afgana y, por extensión, de la situación de los refugiados en todo el mundo. La fotografía fue reproducida, comentada y analizada hasta la saciedad, y su protagonista se convirtió en un enigma global. Durante 17 años, la identidad de Sharbat Gula permaneció desconocida. No fue hasta 2002, tras una larga búsqueda liderada por McCurry y un equipo de National Geographic, que la niña de la foto fue localizada en una remota aldea afgana. Su identidad se confirmó mediante tecnología de reconocimiento de iris, en una escena digna de novela.

El impacto social: más allá de la imagen

El alcance de “la niña afgana” no se limita al ámbito artístico. Su impacto social ha sido igualmente notable. La fotografía sirvió para sensibilizar a la opinión pública sobre la situación de los refugiados afganos y contribuyó a la creación de fondos de ayuda para la educación y la protección de las niñas en la región. Sharbat Gula, convertida en símbolo involuntario, ha vivido las consecuencias de esa fama global: desde el reconocimiento internacional hasta las dificultades personales derivadas de su exposición mediática.

Resulta paradójico que, para la propia Sharbat, la fotografía no tuviera inicialmente mayor significado. Cuando fue localizada y vio su imagen en la portada de la revista, su reacción fue de sorpresa más que de orgullo. Para ella, aquel retrato era simplemente el recuerdo de un día cualquiera en un campo de refugiados. La fama le llegó sin buscarla y, según cuentan quienes la han conocido, con una mezcla de indiferencia y resignación.

Reflexión final: la vigencia de un icono

¿Por qué seguimos mirando “la niña afgana” después de tantos años? ¿Qué nos dice hoy, en un mundo saturado de imágenes, este retrato tomado en un rincón olvidado del planeta? La respuesta, creo, está en la suma de pequeños detalles: la luz suave, el encuadre cerrado, el contraste de colores, la mirada directa… Pero, sobre todo, en la capacidad de la fotografía para ser, a la vez, arte y testimonio, belleza y denuncia.

Steve McCurry no solo capturó una imagen técnicamente impecable. Logró, en un instante fugaz, condensar la complejidad de una situación histórica y la humanidad de una niña anónima. Su retrato nos interpela, nos conmueve y nos obliga a cuestionar nuestra propia mirada. Es un recordatorio de que la fotografía, cuando es honesta y comprometida, puede cambiar la forma en que vemos el mundo.

Quizá el secreto de “la niña afgana” esté en la magia del encuentro entre un fotógrafo curioso y una niña tímida, en medio de un mar de tiendas. O quizá, simplemente, en la fuerza de la mirada humana, capaz de atravesar el tiempo y el espacio para recordarnos, sin palabras, la dignidad y la resiliencia de quienes luchan por sobrevivir.

Si alguna vez te preguntas por qué una imagen puede cambiar el mundo, detente un momento frente a los ojos de Sharbat Gula. La respuesta está ahí, en ese verde imposible que nos mira desde el pasado y nos invita a no olvidar.